Гистология миомы матки

Содержание

Какие анализы сдать при миоме матки?

Миома является гормонозависимым новообразованием доброкачественного характера. Поскольку она увеличивается под влиянием гормонов, то для ее диагностирования необходимы анализы.

Кроме визуального обследования, существенным значением обладает гормональный фон. По этой причине практически во всех вариантах специалисты назначают анализы при миоме матки.

Они различаются информативностью, ценой, разновидностью исследуемого материала.

Показания для обследования

Подтвержденная результатами УЗИ маточная миома нуждается в лабораторном исследовании. Показания для этого:

- Чрезмерные менструации, которые формируют условия для развития у женщины анемии.

- Ненаступление планируемой беременности.

- Патологии в менструальном цикле (зачастую приходят раньше положенного либо продолжительно задерживаются).

- Продолжительные скудные выделения крови из влагалища.

- Множественная маточная миома.

- Подслизистый миоматозный узел.

- Обнаружение гиперпластических процессов эндометрия.

- Комбинирование нескольких болезней в гинекологической сфере (миома, эндометриоз, кисты на яичнике).

Миома небольших размеров при регулярных менструациях и отсутствии трудностей с репродуктивным здоровьем не нуждается в дополнительном обследовании, однако, если существует потребность, специалист способен назначить анализы крови и специальное исследование, чтобы остановить осложнения.

Стандартные исследования

Кроме обязательных вагинальных мазков на уровень чистоты и онкоцитологию, специалист направляет пациента на сдачу общего анализа крови. При помощи данного обследования возможно обнаружить:

- Присутствие в организме анемии (понижение числа эритроцитов и гемоглобина, обеспечивающие транспортировку кислорода к органам и тканям).

- Признаки воспалительного процесса по числу лейкоцитов и СОЭ.

- Опасность обильного кровотечения (по тромбоцитам и определению периода кровотечения).

- При маточной миоме все данные показатели способны перемениться. Специалист обратит на данный факт свое внимание и определит терапию для предупреждения ухудшения самочувствия пациентки.

Какие исследования необходимо пройти? Если существует подозрение на наличие новообразования в матке, врач сделает направление на такие разновидности исследований:

- Визуальный осмотр. Прежде, чем приступить ко всем процедурам по исследованию, врач сделает простой визуальный осмотр на гинекологическом кресле.

- Влагалищный мазок осуществляется при любых болезнях в гинекологической сфере. Обладает косвенным значением, нацелен на установку наличия дополнительных инфекционных процессов. Цена такого исследования составляет приблизительно 1500 рублей в Московском регионе.

- Общий анализ крови способствует установке присутствия малокровия, которое характерно для формирования миомы, а также воспаления. Делается достаточно быстро – 1-2 дня.

- Биохимический анализ крови пациентке может быть назначен редко и лишь при чрезмерных нарушениях. Сюда можно отнести большого размера опухоли, которые обладают воспалением. Цена приблизительно составляет в Москве 2500 рублей.

- В определенных случаях проводится коагулограмма – исследование свертываемости. Оно требуется в том случае, если есть обильное кровотечение. Осуществляется быстро и стоит приблизительно 600 рублей.

- Исследование крови на гормоны осуществляется всегда. Требуется определить эстроген, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тиратоксин, тестостерон. Продолжительность получения результатов длится до 5-ти суток. Анализ относится к дорогостоящим, и цена может зависеть от того, какое количество показателей необходимо взять.

- Гистологическое обследование осуществляется при миоме. С помощью лапароскопии берется на обследование ткань опухоли. Результат может быть готов через 1-2 дня. Цена довольно высокая.

- УЗИ – обязательное исследование. При обращении пациентки с подобным диагнозом ее сразу же отправят на УЗИ. Стоимость не дорогая, результат предоставляется сразу.

- Кольпоскопия – осмотр маточной полости на присутствие узлов при помощи особого прибора кольпоскопа.

Точный список анализов может выписать только специалист. Зачастую ограничиваются только гормональным обследованием.

Рентгенологическое исследование

Доброкачественные новообразования матки, к сожалению, не считаются редким заболеванием. К примеру, миому обнаруживают у многих женщин от 30 лет. Такие образования появляются из мышечнотканных структур. Успех терапии в большинстве зависит от своевременных диагностических исследований.

Рентгенологические процедуры предусматривают осуществление антиографических и гистерографических обследований.

Гистерография является диагностической процедурой, когда в полость матки внедряется особый лекарственный контрастный компонент, а потом матка обследуется с помощью рентгена.

Ангиография предполагает внедрение контрастного вещества в сосуды тела матки. Это дает возможность найти присутствие внутримышечных узлов, их структуру и характер.

Гормональное обследование

При осуществлении консервативной терапии и с целью терапии бесплодия на фоне лейомы, специалист определит для сдачи следующие анализы:

- ФСГ (фолликулостимулирующий гормон).

- ЛГ (лютеинизирующий гормон).

- ТТГ.

- Эстрадиол.

- Пролактин.

- Тироксин.

- Прогестерон.

Гормональные патологии, обнаруженные при исследовании, считаются показателями для проведения консультации у врача-эндокринолога и осуществления соответствующего лечения.

Анализы при подготовке к операции

За две недели до проведения оперативного вмешательства следует провести анализы:

- Общий анализ крови и мочи.

- Влагалищные мазки на наличие инфекционных процессов.

- Коагулограмма и биохимический анализ крови.

- Анализы на половые инфекции (СПИД, ВИЧ, сифилис, гепатит).

- Определение группы крови (если требуется).

- Бакпосев из влагалища.

- Онкоцитология клеток цервикального канала.

В дополнение могут потребоваться оценка сердечного состояния с помощью проведения электрокардиограммы. С итогами исследования необходимо обратится к терапевту. цель полного медицинского исследования перед оперативным лечением – обнаружение опасности операции и остановка данных осложнений.

Онкомаркеры

Маточная миома принадлежит к опухоли доброкачественного характера, однако, чтобы исключить опасность возникновения злокачественного новообразования, следует сдать анализы на онкомаркеры:

- РЭА (раково-эмбриональный антиген).

- СА-125 (обнаружение опасности онкопатологии женских половых органов).

- СА-15-3 (обнаружение опасности рака молочной железы).

Определение повышенных показателей онкомаркеров не является приговором для женщины. Но это считается прогностически немаловажным условием, которое указывает на повышенную опасность возникновения нарушения злокачественного характера. Определение при маточной миоме измененных в сторону патологии онкомаркеров может быть прямым показателем для проведения хирургической терапии.

Варианты диагностики онкопатологии

При наименьших подозрениях на раковую патологию при миоме специалист будет осуществлять такие исследования:

- Колькоскопия с биопсией маточной шейки;

- Аспират из маточной полости;

- Раздельное выскабливание эндометрия и цервикального канала;

- Гистероскопия с биопсией эндометрия.

Подбор способа диагностических исследований находится в зависимости от разновидности изменения при обследовании. Немаловажно основательно и точно осуществлять рекомендации специалиста, сдавать все анализы и пройти полноценное приготовление перед оперативным лечением.

Найденная опухоль при УЗИ считается основным показанием для проведения исследований, которые включают общие анализы крови, определение онкомаркеров и осуществление обследований с целью исключения онкологического заболевания. Женщинам с патологиями в деятельности эндокринной системы и бесплодием следует пройти исследование гормонов. Подбор методики терапии зависит от итогов диагностики.

Что делать при миоме?

Если проведенные обследования подтвердили предположительные диагнозы маточной миомы, то следует немедленно приступать к терапии заболевания. Для этого следует записаться на прием к гинекологу. Малые узлы способны лечится консервативным методом, с использованием гормональных средств. Крупные узлы лечатся радикально с помощью удаления в процессе хирургического вмешательства.

Последствия и осложнения миомы

Наиболее значимое и серьезное осложнение маточной миомы – формирование злокачественного характера опухоли.

Врачи считают, что опасность подобного перехода опухоли в злокачественную стадию не высока, но он есть и пациентке с подобным нарушением следует проводить регулярное обследование у гинеколога, наблюдать за размерами опухоли, так как ее стремительный рост считается главным признаком злокачественного перерождения.

Иным менее опасным осложнением миомы, которое не будет угрожать жизни женщины – формирование анемии на фоне сильных кровотечений, а также бесплодие. В последнее время повышается количество женщин, которым вынуждено необходимо целиком проводить удаление матки из-за миомы. Это может стать большим стрессом для женщины и серьезно ухудшить качество жизни.

Еще одно осложнение – некроз узла, перекрут субсерозного узла на ножке. Такие признаки нуждаются в срочном проведении лапаротомии.

Если подобную операцию избежать никак не получится, то женщине необходимо успокоиться и взять себя в руки, сделав правильное решение. Матка является тем органом, который необходим лишь для вынашивания малыша. Если вы больше не планируете заводить детей, то матку удалять можно со спокойной душой. Ведь если вы этого не сделаете, опухоль имеет шансы перерасти в злокачественную.

Источник: https://miomaz.ru/lechenie/diagnostika/kakie-analizy-sdat-pri-miome-matki.html

Гистология матки: что это такое, расшифровка результатов исследования и как проводится?

Самый достоверный способ получить информацию о состоянии женской репродуктивной системы – это гистология матки. Данное обследование позволяет выявить самые сложные патологические процессы на ранней стадии.

Гистология позволяет оценить состояние организма на тканевом уровне.

Подготовка и показания к исследованию

Следует понимать, что пациенту предстоит малое оперативное вмешательство, невзирая на то, каким способом будет изъят материал (соскоб или биопсия), готовиться к нему следует тщательно. Поэтому чтобы себя обезопасить и получить достоверные результаты исследования, необходимо четко придерживаться правил подготовки:

- Обязательно сдать анализы, которые назначит гинеколог. Это может быть:

- мазок из влагалища,

- анализ крови,

- исследование крови на ВИЧ, сифилис, половые инфекции и прочее.

- За две недели до проведения манипуляции следует прекратить прием лекарственных препаратов, влияющих на коагуляцию крови, и пищевых добавок с растительными компонентами. Естественно, препараты, без которых состояние женщины может ухудшиться, никто не отменяет, поэтому обязательно нужно сообщить врачу об их приеме.

- За 3 дня до проведения операции необходимо отказаться от половой жизни.

- Не использовать вагинальные свечи, спреи и прочее, поскольку они могут смазать результат. Также запрещено спринцеваться.

За 8 часов до проведения гистологии следует прекратить прием пищи, поскольку женщине будет проведена анестезия.

Гистологическое исследование назначают в таких случаях:

- Постоянные воспалительные процессы в полости матки или оценка новообразования. Если женщина жалуется на длительные кровянистые выделения, кровомазание неясной этиологии, а при пальпации специалист отмечает увеличение органа в размерах, то назначается гистологическое исследование эндометрия. Во время операции изымается кусочек ткани и передается в лабораторию на исследование. После этого можно ставить диагноз и назначать лечение.

- Для выявления причины выкидыша или замершей беременности. На любом сроке беременности самопроизвольный аборт – это огромный стресс для женского организма. Чтобы такая ситуация не повторилась, гинеколог делает из полости органа соскоб эндометрия и забирает частицу ткани замершего плода. В результате можно точно определить причину случившегося.

- На яичниках имеются многочисленные кисты. Проводится гистологическое исследование содержимого кисты, что позволяет выявить причину заболевания и даст возможность назначить более точное лечение.

- При изменениях, обнаруженных в шейке матки с помощью мазка на онкоцитологию. С целью раннего выявления или полного исключения патологии этого органа проводится гистология. Благодаря своевременному обнаружению онкологического заболевания шейки, можно спасти жизнь женщине. Поэтому если был взят влагалищный мазок, а затем отправлен на биопсию, нельзя также откладывать гистологическое исследование.

- Конизация матки. Процедура конизации направлена на удаление нездоровых тканей шейки матки или ее части. В большинстве случаев применяется при подозрении на рак. Удаленные в результате конизации ткани в обязательном порядке отправляются на гистологию.

к оглавлению ↑

Забор материала

Существует несколько способов взятия на исследование материала из матки.

- Одним из них является аспирация, которая позволяет обнаружить патологические изменения в органе. С помощью шприца в полость органа вводят физраствор с Цитратом натрия. Затем содержимое аспирируют шприцем и передают ткань на гистологию. Метод не применяется при подозрении на рак тела матки, поскольку возможен ошибочный диагноз.

-

Второй способ взять эндометрий на исследование – это провести диагностическое выскабливание. Предварительно проводится обезболивание. Женщина может выбрать местную анестезию (укол в шейку матки) или общий наркоз.

Пациентку располагают на гинекологическом кресле, обрабатывают наружные половые органы дезинфектором и вводят расширитель. В полость матки вводится кюретка (тупая), и осторожно берется соскоб. Полученный материал отправляют в лабораторию. Если полученное содержимое крошится, то выскабливание прекращается, поскольку это признак карциномы.

- Последний способ – это введение в полость матки зонда со щеточкой на конце. Специалист совершает вращательные движения, и полученные фрагменты ткани отправляет на исследование.

к оглавлению ↑

Когда проводится гистология?

Для забора материала следует учитывать такие факторы:

- При кровотечениях ановуляторного характера соскоб изымается из полости за несколько дней до менструации.

- С 5 по 7 день менструального цикла проводится взятие мазка на меноррагию.

- На выявление причины бесплодия следует проводить соскоб перед наступлением менструации.

- Кровотечения неясной этиологии – соскоб проводится в первый день их наступления.

- Аменорея – берется 4 соскоба, при этом перерыв между исследованиями составляет неделю.

- Контроль гормонального состояния проводится на 17 и 24 день цикла.

- Для оценки состояния опухоли можно взимать материал в любой день.

Специалисты утверждают, что наиболее информативным является диагностическое выскабливание, поскольку материал достаточно крупный и качественный.

к оглавлению ↑

Гистология после конизации

Конизация шейки матки – это иссечение кусочка органа. Процедура позволяет провести диагностику органа и на ранней стадии выявить патологические изменения. Конусообразный кусочек ткани шейки матки передается на гистологию.

Способы проведения манипуляции:

- Ножевая конизация. Считается устаревшим методом, практически не применяется, поскольку приводит к серьезным осложнениям.

- Лазерная. Дорогостоящий способ конизации, при этом травмы и осложнения сведены к минимуму.

- Петлевая конизация. Активно используется в гинекологии.

Конизация шейки матки необходима для подтверждения дисплазии. Благодаря этому исследованию можно выявить рак органа. Также проводится в случае, когда:

- у женщины несколько половых партнеров;

- женщина курит;

- в мазке на онкоцитологию выявлена дисплазия второй или третьей степени;

- во время кольпоскопии выявлен участок шейки матки с патологией, который переходит в цервикальный канал.

Конизация запрещена при выявлении в мазке грибов или повышенного уровня лейкоцитов, а также, если в ходе обследования диагностирован рак органа.

Проводится процедура конизации на следующий день после завершения менструального кровотечения, таким образом, шейка матки успеет зажить до следующего цикла.

к оглавлению ↑

Расшифровка и восстановление после манипуляции

Изучением и расшифровкой гистологического материала из полости матки занимается патоморфолог. Результаты анализа пациентка получит на руки только через 10 дней, поскольку исследование занимает определенное время.

Существует экспресс-диагностика, которая позволяет получить расшифровку через несколько часов, но метод несет минимум информации. Назначается перед проведением операции.

Эпителий шейки матки

Не стоит заниматься самостоятельной расшифровкой полученного результата. Это должен делать только лечащий врач.

Эндометрий имеет высокую чувствительность к циркулирующим гормонам и подвержен постоянному изменению. Именно такая восприимчивость и позволяет женщине забеременеть.

При оценке состояния эндометрия выделяют:

- Функциональный слой – изменяется во время цикла и выходит с менструацией.

- Базальный слой – остается неизменным и помогает обновлять функциональный слой после каждой менструации.

При проведении исследования эндометрия обязательно учитывают фазы цикла:

- Менструальную – в этот период происходит вывод функционального слоя и сдавливание базального. При этом начинается рост новых клеток.

- Пролиферативную – рост эндометрия, который достигает максимума.

- Секреторную – под влиянием гормона прогестерона происходит секреция слизи, гликогена и других веществ.

Исследование позволит выявить отклонения в ткани и после установления уровня поражения эндометрия подобрать правильное лечение.

Поле проведения манипуляции следует придерживаться таких правил:

- Орошение влагалища проводить нельзя.

- Не поднимать тяжелые вещи.

- Сауна, баня и горячая ванна под запретом.

- В течение месяца не жить половой жизнью.

Практически все пациентки отмечают незначительные кровянистые выделения из влагалища после проведения малой операции. Это считается нормой, если они прекращаются в течение 10 дней.

Если после манипуляции у женщины поднялась температура, ощущается сильная боль в животе и выделения имеют неприятный запах, то следует срочно обратиться в медицинское учреждение и сдать мазок на выявление инфекции.

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку (2 votes, average: 4,50 5)

Загрузка…

Источник: https://ginekologii.ru/ginekologiya/obsledovanie/gistologiya-v-ginekologii.html

Гистология миомы матки: этапы проведения

Гистология ткани миомы матки проводится, чтобы определить степень изменений в слизистой оболочке матки. С помощью этой процедуры можно определить даже сложные патологии в организме.

Гистологическое исследование является самым эффективным методом диагностики гинекологических заболеваний. Обычно его делают перед менструацией, чтобы избежать кровопотери и быстрого восстановления слизистой оболочки матки. Перед процедурой необходимо сдать ряд анализов.

Что такое миома матки?

Это гинекологическое заболевание характеризуется появлением новообразования в мышечном слое матки. Чаще встречается у женщин после 30 лет, при климаксе доброкачественная опухоль может уменьшаться.

Эта болезнь не является онкологическим заболеванием, поэтому не представляет опасности для жизни. Но запущенность патологии может привести к серьезным осложнениям, поэтому важно своевременно выявить опухоль и заняться лечением.

Причины появления болезни достоверно не изучены, но известно, что миома является гормонозависимым заболеванием. При повышенном уровне эстрогена в организме, миома разрастается, в период менопаузы миомные узлы начинают уменьшаться.Именно нарушение гормонального баланса является причиной развития патологии, этому сопутствует ряд факторов:

- При нарушениях функции менструального цикла важно обращать внимание не только на длительность менструации, но и на обильность кровяных выделений. Эти признаки являются симптомами развития миомы матки.

- Механические повреждения слизистой оболочки провоцирует болезнь – частые аборты, внутриматочная спираль.

- В период менопаузы происходит гормональная перестройка, а также прием эстрогенсодержащих препаратов при климаксе может влиять на появление болезни.

- Постоянное напряжение, стрессовые ситуации становятся причиной проблем в функционировании женских органов.

- Отсутствие регулярных сексуальных связей приводит к развитию патологии. Женщинам важно испытывать оргазм при половом акте, потому что венозный застой провоцирует появление миомы матки.

Кроме, гормонального сбоя, существуют другие причины возникновения миомы:

- Генетическая наследственность.

- Лишний вес, сахарный диабет.

- Проблемы с другими органами: щитовидкой, давление, аденомиоз матки.

- Появление воспаления в половых органах.

Для диагностирования миомы матки важно пройти гинекологический осмотр на кресле с помощью зеркал, а также дополнительные обследования и сдача анализов.

Чтобы установить точный диагноз назначают ультразвуковое исследование, оно поможет определить место локализации и размеры узлов. Его проводят при полном мочевом пузыре.

Эффективным методом для диагностирования миомы матки является гистероскопия. Эта процедура проводится с помощью специального прибора и позволяет осмотреть полость матки. Этот метод помогает определить размеры опухоли и ее локализацию также сделать биопсию или выскабливание.

Чтобы исключить патологию шейки матки проводят гистологическое исследование. После чего назначают лечение болезни. В зависимости от формы и степени тяжести заболевания назначают консервативное или оперативное лечение. Но чаще используют комбинированный метод, чтобы избежать рецидива болезни.

Медикаментозную терапию рекомендуют если:

- Миома не больше 12 недель беременности.

- Наличие небольших субсерозных узлов.

- По каким-то причинам противопоказано хирургическое вмешательство.

При таком лечении пациентке назначают гормональные препараты, но индивидуально каждой женщине.

Комбинированная контрацепция, поможет остановить рост образований и даже уменьшить их размер. Курс такого лечения должен быть не меньше трех месяцев.

При маленьких миомах назначают гестагены. Агонисты помогают нормализовать гормональный баланс в организме, путем снижения эстрогенного гормона в крови.

Но если болезнь прогрессирует, проводят хирургическое вмешательство, это делают при таких показаниях:

- Миома разрослась до огромных размеров (больше 13 недель беременности).

- Появилось обильное кровотечение.

- Узлы миомы начали стремительно расти.

- Бесплодие или преждевременное прерывание беременности.

- Некроз узла.

Полное удаление матки чаще проводят женщинам, которые уже имеют детей и больше не планируют беременность, миома разрослась до больших размеров, при ярко выраженных клинических проявлениях.

Но чаще для удаления миомы используют современные методы, которые позволяют сохранять детородные органы женщины:

- Лапароскопия — эта процедура проводится для диагностирования болезни и чтобы параллельно удалить опухоль. Операция проводится под местным наркозом, женщина не ощущает боли.

- Гистероскопия — удаление патологии проводят через влагалище.

После операции назначают гормональную терапию. Следует избегать физических нагрузок и воздержаться от половых отношений на два месяца.

Чтобы избежать осложнений необходимо регулярно проходить обследования у специалиста.

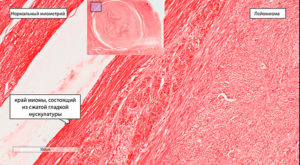

Гистология при исследовании миомы матки

Гистологию проводят после взятия ткани с помощью биопсии или выскабливания. Эта процедура определяет, как сильно поражены ткани слизистой матки: Поверхность ткани осматривают напрямую, а не через другие ткани органов.

При исследовании ткани обрабатывают специальным раствором, это дает более обширную информацию для установления точного диагноза. Пациентку не подвергают воздействию рентгеновских лучей. Помогает предотвратить или распознать на ранних стадиях онкологическое заболевание женских органов.

Гистологическое исследование проводится около недели, для достоверного результата и делают это поэтапно:

- Фиксация – кусочек ткани обрабатывается специальным раствором, чтобы он не испортился во время изучения.

- Проводка – фрагмент уплотняют, при этом ткань обезвоживают.

- Заливка – материал обрабатывают парафином или другим средством, чтобы получить срезы ткани.

- Резание – полученный материал режут на тоненькие пластинки.

- Окраска – пластины раскладывают на стекла и окрашивают разными специальными средствами, чтобы определить структуру тканей (ДНК, цитоплазму, РНК).

- Итог – срезы накрывают сверху для хранения.

- Обследование – гистологи под микроскопом исследуют полученный материал.

Перед процедурой пациентке нужно сдать анализ крови и пройти ультразвуковое исследование.

Этот метод назначают:

- При длительных и обильных кровяных выделениях.

- Шероховатой поверхности.

- Лейкоплакии.

- Образованиях на внутренних органах.

- Режущие боли внизу живота.

При миоме доктор, под наркозом, берет у пациентки кусок ткани с полости матки, отправляет в лабораторию для дальнейшего исследования. После получения результатов, врач назначает лечение.

Гистология должна проводиться опытным специалистом в медицинском учреждении. Не нужно самостоятельно пытаться расшифровать результат исследования, этим должен заниматься врач. Гистология проводится после выскабливания.

Перед такой операцией, за две недели, женщине нужно отказаться от приема всех лекарств и БАДов, потому что препараты могут вызвать кровотечение. За два дня до выскабливания исключить сексуальные контакты, спринцевание, применение вагинальных свеч и таблеток.

Мыться нужно только водой, без использования средств интимной гигиены. Перед операцией женщине ставят клизму, для очистки кишечника.

Выскабливание проводят на гинекологическом кресле под наркозом. Для этого расширяют шейку матки, после родов, канал матки расширен, поэтому наркоз не используют.

Во влагалище вводят специальный зонд, что способствует расширению шейки матки. Затем, специалист, прибором берет соскоб со слизистой оболочки. Полученный материал помещается в пробирку и отправляется для гистологического исследования. Такая процедура занимает около получаса времени.После операции женщине необходимо находиться в стационаре под наблюдением врачей. Могут появиться кровяные сгустки и болевые ощущения, эти симптомы должны исчезнуть самостоятельно.

Но если появились осложнения, нужно немедленно обратиться к доктору:

- Поднялась высокая температура.

- Появилась головная боль, тошнота, головокружение.

- Сильное кровотечение с неприятным запахом.

Осложнение при миоме матки

Без определенного лечения у женщины могут появиться серьезные проблемы:

- Разрастаясь, миома может сдавливать другие органы малого таза, что мешает их нормальному функционированию.

- Кровоизлияния приводят к гематомам, которые воспаляются, это способствует образованию кист.

- Перекрут ножки узла провоцирует некроз, это требует срочного хирургического вмешательства.

- Миома матки нарушает работу детородных органов, что приводит к бесплодию или преждевременного прерывания беременности.

- Сильные кровопотери вызывают анемию.

При таком диагнозе женщине следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы предотвратить развитие болезни и осложнений:

- Соблюдать полноценный рацион питания, употреблять больше клетчатки и витаминов. Следить за весом, потому что ожирение может спровоцировать развитие заболевания и осложнений.

- Ограничить посещения бань и саун, избегать длительного перебивания на жарком солнце.

- Заниматься лечебной гимнастикой, но не допускать физического перенапряжения. Можно использовать йогу, для поддержания формы.

- Научиться расслабляться, избегать постоянных стрессов и психологических напряжений.

- Отказаться от употребления тампонов.

В целях профилактики миомы матки важно своевременно заниматься лечением гинекологических болезней, инфекционных заболеваний, что передаются половым путем.

Регулярно заниматься сексом, не допускать абортов, для этого нужно использовать средства контрацепции, следить за гормональным балансом в организме.

Даже если женщину ничего не беспокоит, необходимо регулярно проходить осмотр у гинеколога.

Рекомендуем прочитать:

Источник: https://matka03.ru/opuxolevye/mioma-matki/gistologiya-miomy.html

Миоматозные узлы при миоме матки

Миома матки относится к доброкачественным гормонозависимым опухолям. Её диагностируют у женщин репродуктивного возраста (от тридцати пяти до сорока лет). Миома матки составляет около тридцати процентов заболеваний женской репродуктивной системы.

Теории происхождения миомы матки

Одним из наиболее изученных направлений этиологии миомы матки является гормональная теория.

Она объясняет появление миоматозных узлов нарушениями экспрессии и метаболического превращения женских половых гормонов – эстрогенов, а также преобладанием эстрона и эстрадиола в фолликулиновую фазу, а эстриола – во вторую (лютеиновую) фазу менструального цикла.

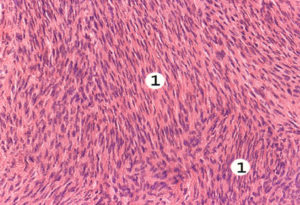

Они приводят к развитию морфологических изменений в миометрий. Количество миометрия увеличивается как в результате гиперплазии гладкомышечных клеток, инициируемой эстрогенами, так и по причине гипертрофии этих клеток.

Прогестерон также стимулирует рост миоматозных узлов. Гипертрофия гладкомышечных клеток при развитии миомы матки, которая аналогична их гипертрофии в период беременности, может возникать лишь при сочетанном воздействии достаточно высоких концентраций прогестерона и эстрадиола.

В лютеиновую фазу менструального цикла прогестерон значительно повышает митотическую активность миомы. Он также воздействует на рост миоматозных узлов путём индуцирования факторов роста.

Известно, что в ткани миомы значительно больше рецепторов эстрадиола и прогестерона, чем в неизменённом миометрии. Когда нарушается обмен половых стероидов, в миоматозных узлах происходит аутокринная стимуляция клеток, которая происходит при участии факторов роста.

В данном случае медиаторами, запускающими действие эстрогенов в ткани миоматозного узла, являются первый и второй инсулиноподобные факторы роста.

Немалая роль в образовании и росте миоматозных узлов принадлежит изменениям иммунной реактивности организма, выраженным изменениям кровоснабжения малого таза, а также наследственной предрасположенности. Зоны роста миоматозного узла формируются вокруг эндометриоидных узлов и воспалительных инфильтратов в миометрии.

В увеличении миоматозного узла значительную роль играют дегенеративные изменении и фенотипическая трансформация гладкомышечных клеток. Известно, что зачатки миоматозных узлов могут закладываться в эмбриогенезе. Рост миоматозных клеток продолжается на протяжении многих лет при имеющейся выраженной активности яичников, которая происходит под действием прогестерона и эстрогенов.

Миоматозные узлы. Гистологическая структура

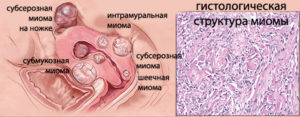

Миоматозные узлы неоднородные по гистологической структуре. Они делятся на миомы, фибромы и ангиомиомы, а также аденомиомы.

Выделяют три основные формы миом матки (в зависимости от морфогенетических признаков):

- простые миомы, которые развиваются по типу мышечных доброкачественных гиперплазий;

- пролиферирующие миомы, имеющие морфогенетические критерии истинной доброкачественной опухоли, встречаются у каждой четвёртой пациентки;

- предсаркомы являются этапом на пути истинной малигнизации.

В зависимости от того, где локализован миоматозный узел и как он прогрессирует, выделяют такие их типы:

- Подслизистый субмукозный миоматозный узел. Он растёт в полость матки и деформирует её.

- Субсерозный, или подбрюшинный миоматозный узел, который растёт в сторону брюшной полости.

- Интралигаментарный миоматозный узел располагается между листками широкой связки матки и раздвигает её.

- Интерстициальный (межмышечный) миоматозный узел растёт из среднего слоя миометрия и располагается в толще миометрия.

Классификация субсерозных узлов основана на соотношении субсерозного и интерстициального компонентов:

- при нулевом типе субсерозный миоматозный узел располагается на тонком основании;

- первый тип характеризуется тем, что половина миоматозного узла локализуется интерстициально;

- если более половины миоматозного узла расположено в стенке матки, то это второй тип;

- для третьего типа характерно интралигаментарное расположение субсерозного миоматозного узла.

Если узел имеет малые размеры, то он на протяжении продолжительного периода времени может не давать клинической картины. По мере их увеличения появляются симптомы нарушения питания новообразования, а также увеличивается вероятность того, что наступит перекрут ножки миоматозного узла. В это время пациентки жалуются на дискомфорт внизу живота, их беспокоят периодические тянущие или острые боли, которые иррадиируют в промежность, поясничную область или нижнюю конечность. Когда случается перекрут ножки, происходит некроз миоматозного узла. В этот момент боли становятся более интенсивными, могут появиться признаки раздражения брюшины и развивается перитонит.

Если субсерозный миоматозный узел располагается интерстициально, он менее подвержен деструктивным процессам по причине нарушения питания. Они себя клинически долго не проявляют.

При достижении размера узла более двадцати сантиметров, пациентки начинают ощущать чувство тяжести и дискомфорт в нижних отделах живота. У них становится видимым увеличенный живот.

Болевой синдром появляется по причине растяжения висцеральной брюшины матки, давления миоматозных узлов на нервы малого таза.

Когда в больших миоматозных узлах нарушается питание, боли приобретают интенсивный характер и становятся острыми. Может нарушаться функция органов, расположенных поблизости.

Когда узел начинает давить на мочевой пузырь, у пациенток начинаются дизурические расстройства: учащённое мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря, а также острая задержка мочи.

В том случае, когда узел располагается по задней стенке перешейка матки, он давит на прямую кишку и вызывает нарушение дефекации. При наличии субсерозных узлов больших размеров, располагающихся на боковой стенке матки в её нижней и средней трети, изменяется топография мочеточника.

Это приводит к нарушению пассажа мочи со стороны поражения и возникновению гидроуретера. Затем формируется гидронефроз. Наличие субсерозного миоматозного узла редко вызывает нарушение менструальной функции.Тем не менее, при наличии множественных субсерозных миоматозных узлах первого и второго типов может нарушиться сократительная способность миометрия, что приводит к менометроррагиям.

Если такой узел на передней стенке (или задней) расположен интерстициально, то он вызывает увеличение размеров матки и заметно влияет на сократительную способность миометрия. У пациенток возникают обильные длительные менструации, а иногда кровяные выделения из половых путей между месячными. Следствием хронических кровопотерь является анемия.

Вторая причина малокровия при наличии миоматозного узла задней или передней стенки матки – депонирование крови в увеличенной матке.

Если у пациенток узел более двадцати недель беременности расположен по задней или передней стенке, он вызывает синдром нижней полой вены. Они жалуются на сердцебиение и одышку в положении лёжа.

Также для этого случая характерны жалобы на боли и увеличение живота. У женщин наступает острая задержка мочи, развивается гидронефроз.

Методы выявления миоматозных узлов

Для выявления миоматозного узла, расположенного по задней или передней стенке, а также боковых стенках матки, проводят гинекологический осмотр пациентки.

Отдельно расположенные субсерозные миоматозные узлы пальпируются в виде округлых плотны, подвижных образований, расположенных отдельно от матки. Они увеличивают размеры матки и меняют её форму.

Иногда матка достигает значительных размеров, а её поверхность становится бугристой. Определяется плотный миоматозный узел, пальпация которого при нарушении кровообращения болезненна.

Субсерозные узлы третьего типа определяются сбоку от матки. Они выполняют параметрий. Через боковой свод влагалища можно определить нижний полюс узла. Он плотной консистенции, при смещении ограниченно подвижный.Важную роль в диагностике миоматозных узлов играет ультразвуковое исследование. На УЗИ субсерозный миоматозный узел визуализируется как округлое или овальное образование, которое выходит за наружный контур матки. Узел имеет слоистую структуру и псевдокапсулу.

Эхогенность и звуковая проводимость находятся в прямой зависимости от гистологического строения узла миомы. Если узел на передней или задней стенке гиперэхогенный, тот в нём преобладает фиброзная ткань. Когда интранодулярно появляются включения со сниженной эхогенностью, это указывает на некроз миоматозного узла.

При наличии кальцинированных дегенеративных изменений определяются гиперэхогенные включения, обладающие акустическим эффектом поглощения.

При центрипетальном расположении миомы рост миоматозных узлов происходит в полость матки. Если узел становится более десяти миллиметров, он деформирует полость матки. Центрифугальный рост миоматозных узлов происходит в сторону брюшной полости. Если имеется истинная межмышечная локализации миоматозных узлов, расположенных интерстициально, то это вызывает диффузное увеличение матки.

Для диагностики миоматозного узла и определения его локализации (по задней стенке или на передней) используют ультразвуковые томографы, которые дают трёхмерное ультразвуковое изображение.

В дифференциальной диагностике миоматозного узла со злокачественной опухолью матки используют результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Если же невозможно провести дифференциальную диагностику субсерозной миомы матки, а также опухолей забрюшинного пространства и брюшной полости неинвазивными методами, выполняют диагностическую лапароскопию.

В том случае, когда у пациентки имеются нарушения менструального цикла и матка, увеличенная не более тринадцати недель беременности, выполняют диагностическую лапароскопию. Для того чтобы исключить патологию эндометрия у пациенток с метроррагиями, независимо от того, какова величина миоматозного узла, проводят раздельное диагностическое выскабливание матки.

Удаление миоматозных узлов

Если узел небольшого размера и не проявляется никакими симптомами, то женщине показано динамическое наблюдение гинекологом с обязательным ультразвуковым исследованием один раз в год.

Пациенткам назначают препараты, приостанавливающие дальнейшее прогрессирование миоматозного узла и корригируют гипоталамо-гипофизарно-яичниковые взаимоотношения. Из рациона следует исключить избыток жиров и углеводов, а также ограничить острые и солёные блюда.

Пациенткам не рекомендуется принимать тепловых процедур, загорать на солнце и в солярии. Им надо ограничить массаж. Назначают витамины и гормоны. Эффективными являются гомеопатические и фитопрепараты, а также методы нетрадиционной медицины.В некоторых случаях после медикаментозного лечения наблюдается положительная динамика. Тем не менее, оперативные методы лечения миомы матки остаются ведущими. В восьмидесяти процентах случаев выполняют радикальные операции. Операции по поводу миомы матки составляют сорок пять процентов абдоминальных вмешательств, выполняемых в гинекологии.

Оперативное лечение миомы матки показано в таких случаях:

- размеры миоматозного узла превышают четырнадцать недель беременности;

- узел растёт быстро, более четырёх недель за один год;

- субмукозное расположение узла;

- миоматозный узел нулевого типа;

- имеются признаки нарушения питания миоматозного узла;

- некроз миоматозного узла;

- наличие маточных кровотечений, анемизирующих пациентку;

- шеечная миома;

- миоматозный узел растёт в постменопаузе;

- присутствуют симптомы нарушения функции соседних органов;

- привычное невынашивание беременности и бесплодие.

Операции по поводу миомы матки могут быть радикальными или органосохраняющими. Объем выполняемого оперативного вмешательства может зависеть от многих факторов. Радикальной считается операция, по ходу которой выполняют гистерэктомию. Она включает в себя проведение экстирпации матки или надвлагалищной ампутации матки с сохранением придатков. При шеечном и перешеечном расположении миоматозного узла выполняют экстирпацию матки у женщин, пребывающих в репродуктивном возрасте, с рецидивирующими фоновыми процессами шейки органа. Также иногда выполняют надвлагалищную ампутацию матки. Гистерэктомию проводят абдоминальным, лапароскопическим, а также трансвагинальным доступами.

В настоящее время отдают предпочтение органосохраняющим операциям. Удаление миоматозных узлов проводят во время миомэктомии. Преимущественно она выполняется лапароскопическим или гистероскопическим доступом. При необходимости используется лапаротомия.

Лапаротомический доступ применяют при множественных миоматозных узлах, расположенных интерстициально, имеющих диаметр от семи до дести сантиметров, расположенных на перешейке или шейке матки.

Если узел локализован по задней стенке матки, также применяют лапароскопию.

Лапароскопия показана при наличии миоматозных узлов 0-3 типа, расположенных субмукозно, а также при наличии интерстициальных миоматозных узлов, диаметр которых не превышает пяти сантиметров.

Если имеется отдельный субмукозный миомитозный узел, его удаляют также лапароскопическим методом. Удаление миоматозного узла заключается в следующем:

- узел фиксируют зубчатыми щипцами;

- затем его отделяют от матки, при этом коагулируют ножку;

- её после этого пересекают ножницами или коагулятором.

Благодаря наличию современных марцеляторов, из брюшной полости можно извлекать миоматозные узлы различных массы и размеров и массы. Также через кольпотомные и минилапаротомные отверстия производят удаление мелкого миоматозного узла.

Для удаления интерстициально-субсерозных миоматозных узлов проводят их декапсуляцию и энуклеацию с поэтапной коагуляцией сосудов ложа Удаление миоматозного узла, расположенного интралигаментарно, проводят после того, как рассекут передний листок широкой маточной связки и произведут энуклеацию.

Довольно часто женщины предполагают, что у них имеется миоматозный узел. Лечение его можно проводить после полного обследования при помощи современных диагностических методов. Удаление миоматозного узла радикально излечивает женщину миомы матки.

Начните свой путь к счастью — прямо сейчас!

Источник: https://www.CenterEKO.ru/ecopedia/useful/7913-miomatoznye-uzly-pri-miome-matki