Макрофаги в молочной железе

Содержание

Анализ обнаружил макрофаги: что это значит?

Макрофаги рассеяны по всему организму, в том числе их можно найти в щитовидной железе.

Это клетки иммунной системы, которые не представляют вреда для человека.

По принятой классификации, макрофаги относятся к фагоцитам, то есть к клеткам-санитарам, убирающим все, что мешает нормальной жизнедеятельности щитовидной железы.

Они способны поглощать патогенные микроорганизмы, разрушенные и отмершие клетки, ядовитые частицы или любой другой мусор из межклеточного вещества.

Макрофаги в щитовидке

Защитники поддерживают постоянство внутренней среды, быстро реагируют на инфекцию, активно продвигаются к источнику опасности и захватывают его.

Слово «макрофаг» переводится с греческого, как «гигантский пожиратель», что очень точно отражает предназначение этих клеток.

Если макрофаги так полезны, то почему эндокринологи беспокоятся, увидев их в цитологическом анализе щитовидки?

С чем борются макрофаги?

При любых патологических новообразованиях щитовидки, будь то узлы, кисты или опухоли, проводится тонкоигольная биопсия.

Под местным обезболиванием делается прокол каждого новообразования и с помощью тончайшей аспирационной иглы всасывается небольшое количество клеточного материала.

Компетентные эндокринологи делают не один, а от 3 до 5 проколов каждого узла, чтобы получить наиболее полное представление о характере содержимого, о пристеночных элементах и о капсуле.

Каждый образец наносят на отдельное предметное стекло и передают в лабораторию, которая подробно исследует клеточный состав и составляет цитологическое заключение.В каких случаях анализ покажет много макрофагов:

- При воспалительном процессе в тканях щитовидки.

Этот вид фагоцитов не разносится с током крови, а всегда присутствует в тканях.

Такое расположение дает возможность мгновенно решить любую возникающую проблему.

Иммунная система работает, как армия с грамотно построенной иерархией.

За активизацию и созревание макрофагов отвечает специальная подгруппа лейкоцитов, которая называется Т-хелперы.

Как только иммунная система замечает вторжение чужеродных микроорганизмов, Т-хелперы начинают вырабатывать гамма интерферон и другие специфические белковые соединения.

В результате количество макрофагов возрастает, начинается активная борьба с инфекцией.

При тиреоидите или при отравлении цитология покажет повышенный относительно нормы уровень макрофагов.

Вне зависимости от того, что стало причиной воспаления, макрофаги устраняют весь погибший клеточный материал и очищают межклеточное вещество.

При аутоиммунном процессе объем лимфоцитов обычно бывает больше, чем объем макрофагов, но если пункция делалась неоднократно и подробно, игла может захватить весь клеточный состав выбранного участка железы.

- При кровоизлияниях в щитовидной железе.

Пигмент, в состав которого входит оксид железа, называется гемосидерином.

Он образуется при разрушении гемоглобина, который содержится в красных кровяных тельцах.

Если по какой-то причине в сосудах щитовидной железы началась гибель эритроцитов, то макрофаги захватывают разрушенные клетки и поглощают гемосидерин.

К травмам кровеносных сосудов приводит сдавливание шеи, удары в область горла, удушение и тому подобные механические воздействия.

Кроме этого гемосидерин выделяется в результате разрыва кровеносного сосуда и выплескивания крови в межклеточное вещество.- При раке щитовидной железы.

Одно из главных предназначений фагоцитов – это пожирание дефектных и опасных для организма клеток.

Опасность раковых клеток в том, что при деструкции основного очага малигнизации, клетки могут попасть в кровоток и лимфоток, мигрировать и дать метастазы в региональные лимфоузлы или в отдаленные органы.

Макрофаги активно мешают разрастанию опухоли в щитовидной железе, синтезируют гамма интерферон, гидролитические ферменты и катионные белки, оксид азота и реактивные формы кислорода.

И это хорошая новость, ведь злокачественные опухоли обычно распадаются под действием химиотерапии или другого лечения.

Средняя продолжительность жизни каждого макрофага – около 5 дней, поэтому анализ отображает ситуацию с небольшой задержкой.

Роль макрофагов в диагностике

Компетентный эндокринолог никогда не делает выводов только по одной категории обнаруженных клеток, а рассматривает весь клеточный состав в комплексе.

Помимо этого, в постановке диагноза учитываются данные УЗИ щитовидной железы и анализов крови.

Цитологическое исследование полезно и незаменимо, но для правильного понимания всей картины заболевания его недостаточно.

Если пациенту сложно разобраться в том, что написано в заключении анализа, стоит обратиться к своему лечащему врачу и задать вопрос о своем прогнозе на выздоровление.

Источник: https://proshhitovidku.ru/diagnostika/makrofagi-v-shhitovidnoj-zheleze

Макрофаги

Цитологическая диагностика очень информативна, а достоверность при этом составляет порядка 95 — 98 %. Поэтому данное исследование необходимо в следующих случаях:

- при наличии новообразования для уточнения этиологии происхождения клеток — злокачественные или доброкачественные;

- для установки степени дифференцировки опухолевых клеток, а так же для определения подвида по структуре и изменению формы;

- для определения стадии распространенности образования;

- для получения информации об изменениях фона протекающего заболевания, к примеру, возникновение хронических воспалений в очаге поражения;

- в качестве дополнительного источника изучения флоры бактериального характера;

- для исходного прогноза заболевания.

Очень важно, что цитологическое исследование молочной железы обязательно проводят в комплексном обследовании области груди для лучшей расшифровки интерпретации результатов.

Что представляет собой цитология молочной железы?

Цитологическое исследование молочных желез – это один из методов диагностики, направленный на оценку и изучение клеточного материала.

Данный вид обследования дает возможность увидеть динамику изменений морфологии на клеточном уровне в период не только болезни, но и лечения, то есть, можно, не дожидаясь конечного результата, оценить эффективность назначенной терапии.

Метод цитологии достаточно доступен в плане денежных средств, поэтому воспользоваться им может любой человек, попавший в группу риска.Для исследования отбирают материал при помощи пункции молочной железы. Основной целью метода будет правильно расшифровать и диагностировать заболевание, во избежание лишних оперативных манипуляций.

Разновидность цитологической диагностики

На сегодняшний день диагностика в цитологии молочной железы очень разнообразна, а так же современна и качественна.

К распознаванию и получению материала ткани новообразований относят следующие методы:

- ТАБ;

- отпечаток с трепанобиоптата;

- при выделении из молочных желез – отделяемое;

- интраоперационный;

- жидкостной цитологии.

Способ получения пробы зависит от места расположения опухоли, а так же ее структуры и формы.

ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы) – самый простой и малотравматичный метод забора материала, проводимый достаточно безболезненно и быстро.

Используемый инструмент схож по принципу работы с вакуумным насосом. Отобранные для исследования клетки при применении давления засасываются для того, чтобы выявить их этиологию происхождения.

Прокол пораженного очага в груди будет проведен при этом полой тонкой иглой.

Метод предоперационной трепанобиопсии молочных желез – дорогостоящий метод и при этом более травматичный. Применяется при следующих случаях:

- нет возможности пропальпировать опухоль в груди;

- имеются множественные кальцинаты;

- при протоковой карциноме in situ;

- при формах рака молочной железы со слабо выраженной атипией, к примеру тубулярный рак или дольковый рак.

По чувствительности способ забора материала не сильно различается с ТАБ, но при этом информативность данных на порядок выше. При тонкоигольной аспирационной — от 82,3 до 97 %, при трепанобиопсии от 90 до 100 %.

Интересно!

Исследование отделяемого молочной железы осуществляется с помощью сцеживания выделяемой жидкости. После проводят цитологический анализ путем взятия мазков-отпечатков на определение клеточного состава.

Как правило, он напоминает состав выделяющегося молозива или молока. Этот метод называют также эксфолиативной цитологией.

Интраоперационная цитология возможна в случае удаления новообразования молочной железы во время операции и взятие в дальнейшем с ткани соскоб на диагностику; а жидкостная, в свою очередь, принадлежит морфологическому методу исследования.

В качестве материала используют пунктаты из новоорбразований, отпечатки, а так же отделяемое из сосков. Жидкостный метод исследования является наиболее точным для изучения материала тканей.

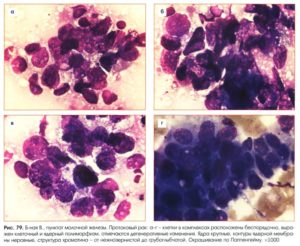

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика рака молочной железыпридетальном обследовании позволяет правильно и своевременно установить диагноз в 80 % случаев.

Помимо злокачественных образований, в области груди могут возникнуть и доброкачественные, к примеру, фиброаденомы, маститы или фиброзно-кистозная болезнь.

Фиброзно-кистозная мастопатия имеет симметричный процесс, располагающийся там, где железистая ткань более выражена.

Фиброаденомы имеют приглаженную поверхность и прочную консистенцию. Оба новообразования достаточно подвижны в ткани.Мастит характеризуется покраснением пораженного очага, повышением температуры тела. Начинается острыми болями, а так же молочная железа увеличивается в размере.

Точное подтверждение при дифференциальной диагностике получают после прокола пункции молочной железы и появления результата цитологического исследования.

Подготовка к обследованию

Результат исследования будет составлен достаточно быстро, что позволит вовремя начать необходимое лечение и своевременно выявить причину возникновения патологического состояния пролиферации ткани.

Перед процедурой необходимо придерживаться следующих правил:

- За неделю до цитологического исследования нельзя принимать антикоагулирующие средства, в том числе и Аспирин.

- Во время обследования необходимо быть в бюстгальтере.

- В день забора материала запрещено использовать любые ароматические вещества, в том числе и использовать дезодорант.

- Перед взятием пунктата или отделяемой жидкости следует помыть грудь.

Несмотря на жесткий запрет в употреблении коагулянтов, прием успокоительных медикаментов разрешен.

Техника проведения процедуры

Цитологию молочной железы можно произвести несколькими способами. В зависимости от выбора взятия материала и техника проведения будет различна.

В случае забора материала при помощи пункции будет следующий алгоритм действий:

- При помощи метода пальпации доктор выявляет предполагаемое место новообразования и подбирает тщательно точку в области груди для проведения прокола.

- Место укола, а так же прилегающий участок ткани к нему обрабатывается антисептиком. Если грудь небольшого размера, то можно позволить обработать ее кожный покров полностью.

- Пункция обязательно выполняется только полой аспирационной иглой.

- Сбор содержимого образования выполняется вакуумным всасывающим способом за 3 движения.

- Игла достается из ткани молочной железы.

- Место пункции дополнительно обрабатывается антисептическим раствором, а на место укола накладывается бактерицидный пластырь.

Специалисты советуют записываться на процедуру с 6 дня по окончание 2-ой недели менструального цикла, так как именно в этот отрезок времени молочные железы характеризуются податливостью.

https://www.youtube.com/watch?v=2kvmh60F-qI

Цитологический мазок при биопсии равномерным слоем наносят на стекло, заранее продезинфицированное. После обрабатывают смесью эфирных масел и этилового спирта для того, чтобы он не подсыхал.

Отделяемое из молочной железы добывают путем сцеживания необходимого количества жидкости. Для сохранности информативности мазка, нанесенного в дальнейшем на стекло, применяются специальные аэрозоли.

Взятие биоптата при операционном вмешательстве вызовет болезненные ощущения, так как на месте возможного образования будут делать надрез и прикладывать стекло для получения материала.

В случае мягкого содержимого, отпечаток останется на поверхности стекла, твердого – будет выполнен соскоб с разреза измененной ткани.

Возможные противопоказания для проведения процедуры

В настоящее время процедуру нельзя проводить если есть подозрение на рак внутриэпителиальный с ограниченным очагом поражения.

К более простым видам противопоказаний можно отнести следующие причины:

- обострение соматических болезней организма;

- обнаруженная инфекция;

- температура тела выше нормы;

- нарушение свертываемости крова;

- не так давно по времени до обследования было уже проведено оперативное вмешательство.

Ну и конечно же абсолютным ограничением проведения исследования будет период беременности и грудного вскармливания.

Причины и факторы риска

Гемосидерин образуется в процессе расщепления молекул гемоглобина под действием определенных ферментов в клетках-сидеробластах. В норме незначительное количество гемосидерина содержится в клетках лимфоидной ткани, костного мозга, селезенки и печени. При увеличении синтеза гемосидерина его излишки откладываются в клетках других тканей.

Общий гемосидероз – всегда вторичная патология, развитие которой обусловлено аутоиммунными процессами, интоксикациями, инфекциями или заболеваниями крови. Наиболее частыми причинами гемосидероза являются:

- гемолитическая анемия;

- отравление гемолитическим ядом (хинином, свинцом, сульфаниламидами);

- лейкемия;

- многократные гемотрансфузии;

- цирроз печени;

- резус-конфликт;

- инфекционные заболевания (возвратный тиф, малярия, бруцеллез, сепсис);

- декомпенсированная сердечная недостаточность;

- хроническая венозная недостаточность;

- сахарный диабет;

- дерматиты;

- экзема.

Некоторые специалисты считают, что в патологическом механизме развития гемосидероза важную роль играют наследственная предрасположенность и расстройства иммунной системы.

Формы заболевания

По степени распространения патологического процесса выделяют:

- общий (генерализованный) гемосидероз – к нему приводит возникающий на фоне каких-либо системных процессов внутрисосудистый (эндоваскулярный) гемолиз эритроцитов. Гемосидерин откладывается в селезенке, красном костном мозге, печени, в результате чего они приобретают ржавую, бурую окраску;

- местный (локальный) гемосидероз – развивается в результате внесосудистого (экстраваскулярного) гемолиза. Накопление гемосидерина может наблюдаться как в небольших участках тела (в области гематом), так и в пределах какого-либо органа (например, легкого).

Гранулы гемосидерина

По особенностям клинического течения выделяют:

- гемосидероз кожи (охряный дерматит, пурпурозный ангиодермит, лихеноидный пигментный дерматит, старческий гемосидероз, кольцевидная телеангиэктатическая пурпура Майокки, болезнь Шамберга);

- легочный идиопатический гемосидероз (бурая индурация легких).

Легочный гемосидероз прогрессирует и приводит к инвалидизации пациентов. Он может осложняться массивными легочными кровотечениями, влекущими быструю гибель.

В некоторых случаях отложение гемосидерина становится причиной нарушения функции пораженного органа и развития в нем структурных изменений. Это форма гемосидероза называется гемохроматозом.

Симптомы

Клиническая картина гемосидероза зависит от формы заболевания.

Легочный идиопатический гемосидероз диагностируется в основном у детей и лиц молодого возраста, характеризуется периодически возникающими легочными кровотечениями различной степени выраженности, нарастающей дыхательной недостаточностью и стойкой гипохромной анемией.

В острой фазе заболевания наблюдаются:

- одышка;

- боли в грудной клетке;

- кашель с отделением кровянистой мокроты;

- бледность кожных покровов;

- иктеричность склер;

- цианоз носогубного треугольника;

- слабость;

- головокружение;

- повышение температуры тела.

Кашель с кровью – один из симптомов гемосидероза

В период ремиссии клинические проявления заболевания выражены очень слабо или полностью отсутствуют. После каждого периода обострения идиопатического легочного гемосидероза длительность периода ремиссии уменьшается.

Кожная форма гемосидероза возникает чаще у мужчин старше 40 лет. Течение хроническое доброкачественное.

На кожных покровах предплечий, кистей, голеней и лодыжек появляются пигментные пятна кирпично-красного цвета. Со временем цвет элементов сыпи изменяется на желтоватый, темно-коричневый или бурый.

Поражения внутренних органов при кожной форме гемосидероза не происходит, общее состояние не страдает.Как избежать обострения экземы: 7 правил

7 заблуждений о витилиго

12 заблуждений о седине

Диагностика

Диагностика гемосидероза основывается на характерных клинических признаках заболевания, данных лабораторных и инструментальных методов обследования. Назначается общий анализ крови, определяется концентрация сывороточного железа.

При подозрении на гемосидероз проводят десфераловую пробу. Для этого внутримышечно вводят дефероксамин, а затем определяют содержание железа в моче. Проба считается положительной, если в порции мочи содержится свыше 1 мг железа.

Диагностика гемосидероза предполагает проведение десфераловой пробы с введением дефероксамина внутримышечно

Для подтверждения диагноза выполняют пункционную биопсию костного мозга, легкого, печени или кожи с последующим гистологическим исследованием полученной ткани.

Общий гемосидероз – всегда вторичная патология, развитие которой обусловлено аутоиммунными процессами, интоксикациями, инфекциями или заболеваниями крови.

При гемосидерозе легких также осуществляют:

- спирометрию;

- микроскопическое исследование мокроты;

- перфузионную сцинтиграфию легких;

- рентгенографию грудной клетки;

- бронхоскопию.

Источник: https://zdorovo.live/gormony/shhitovidnaya-zheleza/makrofagi.html

Результаты цитологического исследования молочной железы: что означают макрофаги?

Мастопатия, рак груди являются достаточно распространенными заболеваниями.

Для выявления наличия патологических процессов в молочных железах проводится ряд обследований, среди которых – цитологический анализ. Иногда результат показывает наличие моноцитов. Многих женщин это пугает и настораживает.

Важно понимать, что означают макрофаги в молочных железах.

Функционирование макрофагов

Макрофаги (или созревшие моноциты) – это разновидность белых клеток крови. Вместе с монобластами, промоцитами они образуют систему мононуклеарных фагоцитов. Это иммунные клетки.

Они жизненно необходимы для стимуляции работы неспецифических защитных механизмов организма. Их активизация приводит к поглощению внутриклеточных патогенов: Listeria, Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma, Leishmania, Streptococcus pneumoniae и т.п.

Уничтожение таких болезнетворных агентов зависит от продукции оксида азота и перекиси водорода. Макрофаги присутствуют практических во всех тканях организма, в том числе и в молочных железах. Их главная роль заключается в очистке организма от поврежденных, раковых и мертвых клеток, элементов, бактерий и прочих патогенных тел.

Процесс, в ходе которого макрофаги поглощают и обезвреживают нездоровые ткани, называется фагоцитозом. Макрофаги принимают участие в поддержании адаптивного и клеточного иммунитета. Они получают информацию о чужеродных антигенах и передают ее лимфоцитам. Благодаря этому иммунной системе удается лучше справляться с патологическим процессом.

Также макрофаги принимают участие в следующих важных функциях организма:

- заживление ран;

- гомеостаз;

- прекращение иммунных реакций;

- производство гормональных веществ.

Иммунные клетки способны находиться в спокойном или активированном виде, последнее состояние провоцирует:

- компоненты комплемента (сложных белков, которые постоянно присутствуют в составе крови);

- бактериальные продукты (ЛПС);

- прилипание к разным поверхностям;

- цитокины.

Активированные макрофаги отличаются от пассивных по ряду морфологических признаков, например:

- повышается способность к адгезии;

- увеличение цитотоксической активности;

- большой размер;

- деградация захваченных частиц;

- образование продуктов частичного восстановления кислорода;

- повышенная секреция монокинов, лизосомных ферментов;

- активная экспрессия разных рецепторов (к цитокинам ИЛ-1, 2, 6, трансферрину, ФНО).

Макрофаги способствуют правильному развитию груди, предотвращают или замедляют рост и прогрессирование рака молочных желез.

Расшифровка

Важно не только правильно проведенное цитологическое исследование, но и грамотная расшифровка результатов. Трактовку анализов проводит врач. Самая благоприятная картина наблюдается при интерпретации результатов нормы. Исследуемые ткани молочных желез в этом случае не содержат аномальных клеток, воспаления, дополнительных включений.

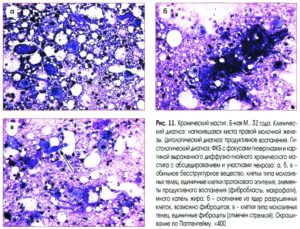

Нередко при цитологическом исследовании выявляется доброкачественный состав клеток опухоли. Если в анализируемом материале обнаруживаются макрофаги, нейтрофилы, гистиоциты (вид макрофагов, которые у здоровых людей присутствуют в соединительной ткани), то это говорит о протекании воспалительного процесса. Распространенным диагнозом у женщин является фиброзно-кистозная болезнь молочных желез.

Поражение характеризуется изменениями строения паренхимы, стромы, образованием кистозных элементов. Стимулом для развития патологического процесса выступает дисбаланс гормонов.

В результатах гистологического обследования при наличии фиброзно-кистозного мастита присутствуют такие изменения:

- единичные пенистые макрофаги;

- ксантомные клетки;

- признаки внутрипротоковой пролиферации эпителия разной выраженности;

- голоядерные клетки.

Большое количество макрофагов в молочных железах может говорить о раке груди. Иммунные клетки проникают в протоки и активизируют цепную реакцию, которая уничтожает и выводит молодые опухолевые клетки из организма.

Норма или патология

Наличие макрофагов в цитологическом исследовании молочных желез может быть нормой и патологией. Все зависит от количества данных иммунных клеток и их состава.Если макрофаги отсутствуют или представлены в небольшом количестве и не содержат патогенов и продуктов их переработки, то это означает, что женщина полностью здорова.

Если же данных клеток очень много и их состав не соответствует норме, то это свидетельствует о протекании патологического процесса. Большое скопление макрофагов говорит о том, что присутствует болезнетворная микрофлора, организму есть с чем бороться.

Это может быть воспаление, доброкачественное либо злокачественное образование. Для постановки диагноза проводятся дополнительные обследования (например, УЗИ, КТ, МРТ и т.п).

по теме

О диагностике заболеваний молочных желез в видео:

Таким образом, макрофаги – это иммунные клетки, которые призваны бороться с патологической микрофлорой и токсинами. При возникновении воспаления, рака и прочих нарушений данные тельца активизируются и начинают поглощать, уничтожать болезнетворные элементы.

Для выявления количества белых клеток в молочных железах, проводится цитологическое исследование материала взятого в ходе биопсии. Расшифровкой результата диагностики занимается врач. Важно помнить, что макрофаги присутствуют и у полностью здоровых пациенток. О наличии заболевания судят по количеству данных элементов и их составу.

Подписывайтесь на наш Телеграмм канал @zdorovievnorme

Источник: https://gormonexpert.ru/zhelezy-vneshnej-sekrecii/molochnye-zhelezy/diagnostika/makrofagi.html